|

LES ERRANCES D’ULYSSE

COMME UNE CIRCUMNAVIGATION DE L’AFRIQUE BERLIN S. Calvary & Co |

|

|

ANTON KRICHENBAUER Directeur de Lycée, Médaille d’or pour l’Art et la Science. |

|

En raison des caractères grecs, la version PDF est à télécharger (nous ne donnons ici que la présentation de l'éditeur) ; n'oubliez pas d'utiliser les signets qui ouvrent sur une table des matières utile.

PRESENTATION

Les grands homérisants

ont ce premier trait en commun de

vouloir "ré-écrire" l'Iliade et l'Odyssée de façon

à ce que l'on retrouve l'ordre et

l'état initiaux. Il faut débarrasser ces épopées des interpolations, des erreurs

de manuscrit, des multiples déformations qu'elles ont subies, il faut sous des découpages arbitraires reconstituer

le texte originel.

Anton Krichenbauer

partage cette tournure d'esprit commune aux passionnés d'Homère. Ajoutons

maintenant une seconde tendance :

le souci de retrouver une réalité historique ou géographique aux récits racontés,

ce qui a pour effet de "réduire" ces épopées à des témoignages et

d'éliminer en partie leur dimension

littéraire (fictive, imaginaire, légendaire, créative). Ces érudits ne sont pas insensibles aux beautés

du texte mais leur amour se justifie par un ancrage dans une réalité à reconstruire.

Atteindre cette unité des mots et des choses est un gage de vérité qui ne

peut que fonder leur admiration pour ces œuvres.

Comment donc juger d'une hypothèse aussi invraisemblable que celle

que défend A. Krichenbauer ? Ulysse aurait fait le tour de l'Afrique ! L'Odyssée

une circumnavigation africaine ! On connaît trop l'itinéraire méditeranéen

de V. Bérard pour que cela laisse une place à d'autres trajets. Et pourtant

Victor Bérard a eu connaissance du travail de Krichenbauer car il le cite

dans ses références. En effet, la raison pour laquelle l'hypothèse d'A. Krichenbauer

peut se discuter vient du fait que son auteur a lu avec une attention minutieuse

le texte, voit les difficultés de traduction, souligne les incohérences,

et donne une interprétation cohérente. Il n'est en rien un fantaisiste,

il est un réel érudit observateur et critique.

Donnons un aperçu

de son argumentation et de la finesse de ses remarques.

Par exemple, quand

Ulysse quitte la nymphe Calypsô, cette dernière lui donne des conseils de

navigation (V- 270 277) : toujours garder à main gauche la Grande Ourse ("qui

jamais ne se couche"). Personne ne remarque alors que cette constellation

vaut pour indiquer l'étoile polaire. Actuellement l'étoile polaire est dans

la Petite Ourse. Quand donc la Grande Ourse avait elle ce rôle ? Le premier

astronome venu, tenant compte du phénomène de la précession des équinoxes

(1° en 72 ans), saura vous dire qu'entre 1606 et 1246 la Grande Ourse servait

d'indication du Nord. Cela date le périple d'Ulysse dans les années 1450

av. J C. ). Les érudits de l'Antiquité

et de Byzance plaçaient déjà les errances d'Ulysse

au temps du pharaon Sethos (1300-1280 avJ. Et l'on sait qu'un pharaon

du VII ème s. Nechoa II qui régna de 609 à 594 av J-C demanda à ce que l'on

fasse le tour de l'Afrique (Cf. Hérodote, Enquêtes, livre II). Etait-ce

vraiment la première circumnavigation de l'Afrique ?

L'argumentation

d'A. Krichenbauer est fondée sur ce type de remarques temporelles : pour lui

les mots qui sont traduits par "nuit" et "jour" sont des notations annuelles : "nuit" vaut pour "hiver"

," jour" pour " été". ""Eos" n'est

pas" l'aube" , c'est le "printemps". L'année fut longtemps

divisée en trois saisons qui sont les trois points cardinaux primitifs : Eos

(Est-Nord-Est, là où soleil se lève au solstice d'été) , Hélios (le

Sud, où le soleil se trouve à midi), Erébe ou Zophos (Ouest-Nord-Ouest,

là où soleil se couche au solstice d'été). Loin d'utiliser les quatre points

cardinaux, l'homme repère le lever maximal et minimal du soleil (solstice

d'été et d'hiver), son coucher maximal et minimal (solstice) et le nord, soit

trois régions de 120 °. C'est une coutume encore

propre aux gens

de la campagne, Krichenbauer n'a pas tort sur ce plan-là.

Ne plus savoir où sont l'Ouest et l'Est ne veut rien dire sauf si l'on comprend

qu'Ulysse est passé dans l'hémisphère Sud: à midi le soleil est au

Nord ; le soleil se lève à droite de la position di soleil à

midi, se couche à gauche, tout le contraire de ce qui est habituel.

Les critiques, d'ordinaire admettent une zone de brouillard pour expliquer

ce passage. Cela paraît bien insuffisant.

Quand le texte

nous parle d'Hypérion, d'Hypérionide, il ne s'agit plus de mythologie mais

de réels repères données par la position du soleil dans le ciel : nous sommes

aux tropiques, au subtropique, "là où le soleil tourne" (sens du

mot "tropique") , nous sommes

ailleurs à l'équateur (Poséidon chez les Ethiopiens) là où un homme

peut "gagner deux fois son salaire" (Od. X 80 sq.) parce que le

jour et la nuit sont d'égale longueur.

Chez les Cimmériens la brume ou nuit permanente évoque le ciel de l'antarctique.

Nous ne faisons que raccourcir les commentaires de Krichenbauer pour montrer

comment il résout l'énigme de certains vers très célèbres de l'Odyssée

sur lesquels la critique bute depuis fort longtemps.

Il s'ensuit que le voyage d'Ulysse peut se faire autour de l'Afrique. Ulysse va d'abord en Egypte (civilisation qui fascine la Méditerranée d'alors) et passe en Mer rouge. Or le récit ne le dit pas ainsi. Le vrai début se trouve dans le mensonge d'Ulysse à son porcher quand il lui raconte qu'il est un crétois, pillant dans le delta du Nil, hébergé par un prince égyptien, enlevé par des phéniciens. C'est là que se cache le vrai début. A. Krichenbauer recompose donc l'ordre du récit (comme aiment à le faire les grands homérisants, comme s'ils s'accordaient le plaisir de créer leur propre odyssée). Il souligne avec justesse que la tempête qui le chasse de Crète vers la côte des Thesprotes (Albanie actuelle) est due à un vent du Nord (le Borée) ! Le récit a été reconstruit avec des invraisemblances de ce type (la Crète est au Sud, un vent du Nord vous pousse vers le sud et non vers le nord). L'errance d'Ulysse commence par une tempête et s'achève de même (retour de chez Calypsô) : tout cela prouve l'intervention du merveilleux, du conte. On a voilé le fait qu'il allait en Mer rouge (intervention des Phéniciens), on a voilé son retour des Canaries, par l'habillage astucieux de tempêtes

On notera qu'il

y a trois îles pour Circé. Car, pour A.Krichenbauer, la même réalité géographique

peut servir à désigner deux endroits différents ou à l'inverse plusieurs réalités

géographiques différentes ont fusionné en une seule description. Dans les

deux cas, cela donne des incohérences qu'il note soigneusement. L'île de Circé est l'île Rodrigue (au

large de Madagascar), l'île de l'Ascension (en plein Océan atlantique

sud) et l'île de la Palma (Canaries), ce que le récit homérique condense

en une seule réalité. Mais l'étude attentive des vers (le fait qu'Ulysse aille

deux fois chez Circé, est un indice déjà d'une double réalité

: il aborde chez elle, va chez les

morts, revient chez elle ; Krichenbauer interprète cela comme l'existence

de deux îles à peu près à la même latitude subtropicale d'un côté et d'autre

de l'Afrique). Quant à la personnalité de Circé, vu qu'elle est sœur de Calypsô,

qu'il situe aux Canaries, il en fait une sirène séjournant aussi aux Canaries.

Son nom Aiaê évoque un mot guanche Aia servant à désigner les Canaries.

Jamais l'interprétation

n'est gratuite. Dire ainsi que Calypsô et Circé sont sœurs, s'appuie sur une

remarque des plus pointues liée à la lecture du vers 52 du chant XII où un

duel - jamais traduit ni noté - apparaît :

"tu pourras goûter la joie d'entendre

les [deux ] Sirènes".

L'attention d'A. Krichenbauer est toujours en éveil.

Qui aura remarquer que le porcher d'Ulysse, Eumée, a réparti ses 360 porcs en 12 étables (les 12 mois de l'année ?cf. Od. XIV 20 :"ils se trouvaient au nombre de trois cent soixante) , qu'Hélios a 50 bœufs répartis en 7 troupeaux (50 lunes multipliées par 7 soit 350 jours d'un ancien calendrier lunaire cf. XII - 129-130: "... sept troupeaux, et autant de belles brebis, chacun cinquante têtes ..." ) ?

A. Krichenbauer

non seulement est ce fin observateur du texte mais aussi il réquisitionne

des connaissances géographiques (sur les vents, les paysages), astronomiques

(position du soleil, des étoiles), historiques (le récit de voyageurs allemands

est utilisé) qui sont loin d'être approximatives.

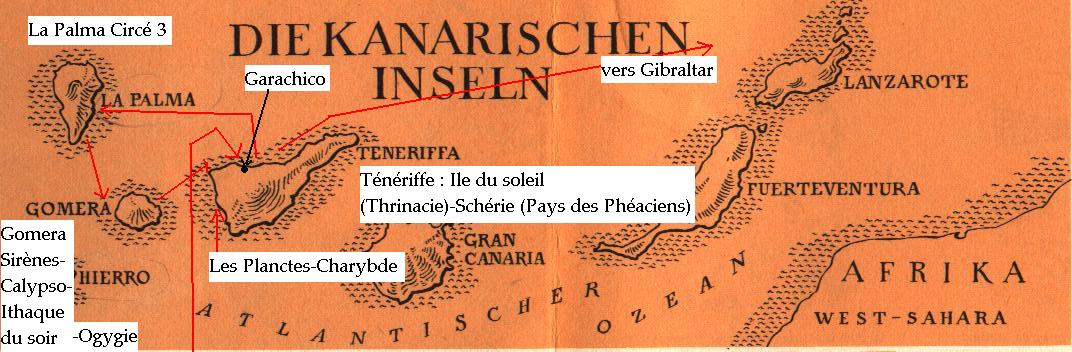

Voici la carte du périple d'Ulysse aux Canaries :

Alors peut-on

adhérer à son hypothèse ? C'est sans doute la partie centrée autour des Canaries

qui nous paraît la plus solide parce que la densité de "preuves"

y est plus grande. On y lit pourtant des propositions bien étranges : il

y a deux Ithaques (orientale ou grecque et occidentale ou Gomera),

l'île du Ténériffe avec le pic Teide est à la fois les Planctes (rochers errants),

Charybde, l'île du Soleil ou Thrinacrie, le pays des Phéaciens (Schérie),

Scylla est le détroit de Gibraltar. Dates et distances tiennent moins d'importance

dans cette partie ; l'étymologie et le paysage en tiennent plus. Or la superposition

de certaines descriptions de lieux différents comme la comparaison avec des

paysages réels donnent des lumières fort originales. Par exemple,

l'île de Calypsô est un paradis (on sait que les Canaries furent appelées

les îles fortunées) , elle vit dans une grotte

et des thuyas ("thuon" en grec) poussent là : ce mot "thuon"

est inconnu et la traduction par thuya est une convention mais A. Krichenbauer

sait que les Canaries abritent un arbre unique et très antique - le dragonnier

- à l'origine dit-il du dragon qui gardait les pommes d'or du jardin des Hespérides.

Calypsô appelle son île "Ithaque" , située le plus à l'ouest

(ce que n'est pas l'Ithaque grecque), près du nombril de la mer (la haute

montagne du Ténériffe de 3718 m s'élévant avec un pain de sucre blanc qui

a toujours surpris les navigateurs), à l'extrémité du monde. Par exemple,

sur la côte ouest de Téneriffe de violents remous sont observables dont le

nom est "bufaderos" (pourquoi ne pas y placer les Planctes qui vomissent

"trois fois l'écume" par jour et au-dessus Charybde avec ses vapeurs

typiques d'un volcan ?). Pourquoi ne pas voir que Nausicaa, la princesse phéacienne,

rencontre Ulysse à Garachico, cette ville engloutie par des laves au XVIIIème

s., sur la côte nord de Ténériffe, dont on vantait les ports et le fleuve

qui coulait à quelque distance de son site ? Quant à Scylla, "l'aboyeuse",

il s'agit de la grotte Michel à Gibraltar pleine de chauve souris qui

criaillent comme de jeunes chiens, d'autant qu'Ulysse reste suspendu sur son

grouffre "comme une chauve souris". Charybde et Scylla sont à séparer

; on les a assemblés bien après.

En effet, il y aurait, selon A. Krichenbauer, un vieux fond de récits propres à ces îles datant de l'époque où un commerce

existait entre ces îles et la Méditerranée (XV- XII ème s. av J-C) mais lorsque

l'on en vint à réécrire l'errance d'Ulysse, on actualisa son histoire (on

la mit après la guerre de Troie), on la dramatisa (rivaliutés entre grandes

familles), on la déplaça dans l'espace (tout ce qui était à l'extrême Ouest

fut placé à l'Ouest de la Grèce : Sicile, Ithaque, …) de façon à vivifier

le récit. Ce travail de recomposition est nommé par l'auteur "conte"

(travail de rhapsodes). L'Odyssée conserve des traces de ces deux

strates.

Ithaque occidentale,

Ithaque orientale. Ce qui servait à décrire l'une, a servi à l'autre. La grotte

des nymphes où Ulysse cache ses trèsors, est une de ces grottes où les guanches

plaçaient leurs momies (ces os dans des peaux qui sont au pied du rivage des

Sirènes !). Et ses deux ports, et le chemin escarpé qui descend dans des bois

et longe un autel et une source dédiée à des petites divinités, sont à Goméra,

à San Sébastian et à la Grotte du Comte exactement. Rêverie supplémentaire

pour d'autres envies de voyage. Peu importe si l'auteur a toujours, beaucoup,

peu ou pas du tout raison. Ce qu'il réussit parfaitement, c'est que les

errances d'Ulysse sont devenues entre ses mains un vrai voyage intellectuel,

riche de géographie, d'astronomie, de philologie, d'histoire, de récits de

voyageurs, certes souvent écrit dans une langue complexe, sans effort de démonstration

ordonnée.

Qui était cet érudit,

directeur de Lycée ? Un homme condamné

à ne voyager qu'en procuration, écrivant par à-coups, un doux rêveur, un caractère obsédé et autoritaire, ou honnête

et original ? Nous admirons son imaginaire.

Pour rendre sa

lecture plus commode (cf. version PDF),

nous avons fait précéder les chapitres d'un résumé des propositions, nous

indiquons entre crochets sa traduction spéciale de certaines expressions,

là où il s'écarte de la traduction de l'Odyssée (en bleu) de Ph. Jacottet

(1982, réed. 2000) qui nous a paru la plus juste (sa disposition formelle

montre qu'il s'agit de vers, sans compter la beauté de sa langue).

Nous conseillons

de regarder les cartes (Carte

)que nous adjoignons et deux gravures du dragonnier et du mont du Ténériffe, nous avons souligné en gras les

phrases les plus porteuses de sens et nécessaires à la compréhension du raisonnement.

Que ce chercheur soit "vindicatus ab oblivione" !

|

Editions CARÂCARA |

Mettez dans vos favoris l'adresse du site :www.utqueant.org